中学受験を目指す小学生を教えていると、「図形を描く」のが苦手な子が多いことに気づきます。図形問題では、問題用紙にすでに図が描かれていることがほとんどなので、「自分で図を描く練習」をする機会はほとんどないと思います。そのため、基本的な図形を描く力が身につかないまま進んでしまうことが多いようです。

図を描くのは「問題文で説明されている図を描く」のではなく、「補助線を引く」「相似形を作る」といった補助的な作業が、中学受験で求められる「図形を描く」能力になります。

描けないのは「当たり前」からのスタート

塾の指導では、問題を解くことが中心になるため、「図形を描く練習」に時間を割くことはほとんどありません。

学校でも「この問題文で説明されている図を書こう」というような練習はありません。

描く練習をしていないのですから、描けないのは「当たり前」です。「なんで図が描けないの!」「なんで図がずれてるの!」といったところで、そもそも「そんなの習ってない…」というのが小学生の本音だと思います。

とはいえ、現実問題として図形の中に補助線を引いたり、速さの問題でグラフを描いたりする際には、自分で線を引く力が求められてしまいます。

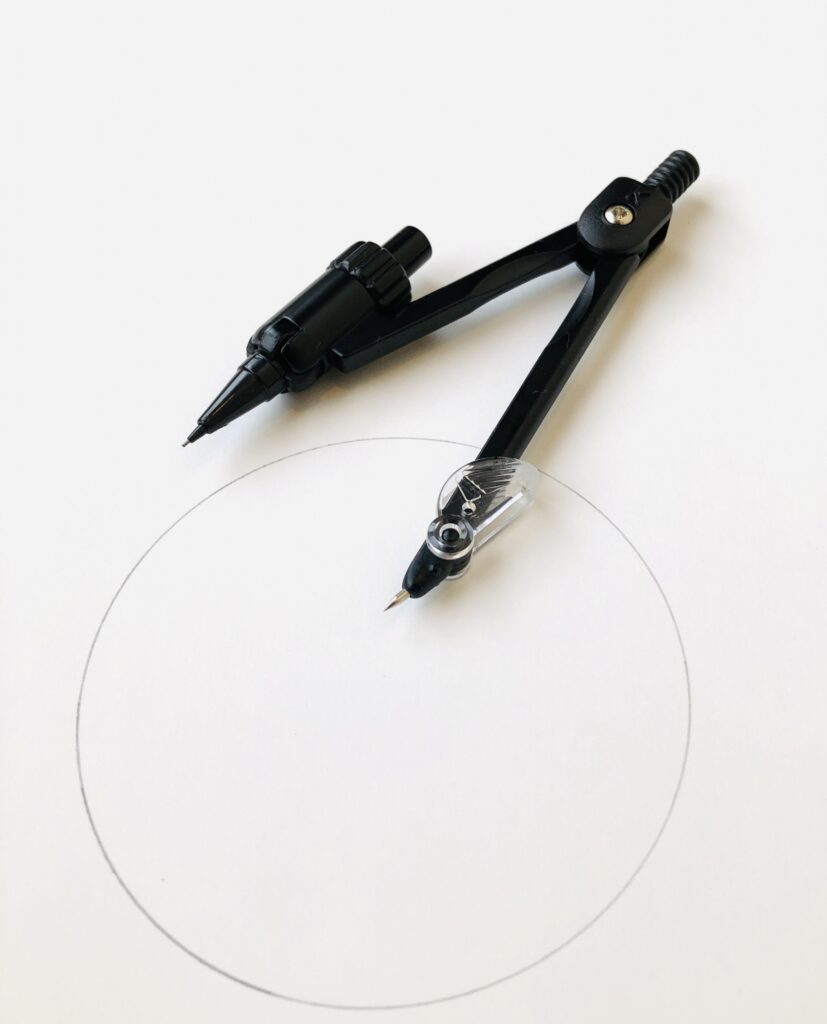

たとえば、図形問題で「円弧」を補助線として引く場面があったり、フリーハンドで立体図形を描いたりするとき、「手首の動かし方」「手全体の使い方」「目線の動かし方」などのコツが必要です。

これらは、ちゃんと教わりさえすれば少しの練習で身につくものですが、「そもそも教わっていない」のに「できるのが当たり前のようにされてしまう」とどうしても苦手意識が強くなってしまいます。

線が引けないことで起こる「悪循環」

苦手意識が強くなると、「うまくいかないから描きたくない」「消すのが面倒」と感じるようになります。やがて、文章題で「図を描くこと」自体をためらうようになり、最終的には「図を描きなさい!」となり、形が整っていないために、せっかく書いた線分図や面積図がかえって間違いのもとになることさえあります。

しかし、子どもたちに責任はありません。本来は、指導者が少しずつ丁寧に「描くコツ」を教え、折を見て練習を進めていけば解決することなのです。それができていない現状に、私自身も心が痛くなります。

「描く力」が解く力に

私の指導では、オリジナル教材を使って「図形を描く練習」に取り組む時間を作ることがあります。お子さんたちが「楽しい!」「キレイに描けた!」と感じられるよう工夫し、ビジュアル的な楽しみを通して自然と「問題を解く力」へとつなげています。

図形をきれいに描けるようになると、「できた!」という達成感が得られ、それがやる気につながります。短期間で成果の出るものではありませんし、それだけやればよいというものではないですが、「図解する」ためには「図を描く」ことが必要不可欠ですし、そのための練習は「機を見て」指導していく必要があります。

難しいのは、その「機(タイミング)」がどこにあるかは十人十色で、一概にまとめることができないことです。

子どもそれぞれの思考の特性や、得手不得手に合わせて図形の書き順そのものを調整することもありますが、それは集団指導ではできません。

学習のヒントに。お問い合わせも受け付け中です。笑

もしお子さんが図形やグラフの問題でつまずいているようなら、「そもそも線を引くのが苦手なのかな?」と少し意識してみてください。基本の練習をほんの少し取り入れるだけで、見違えるようにスムーズに問題を解けるようになっていくことがあります。

私が使用している基本の練習用の教材の一例は、プリントページに公開しています。「これをやればいい」というものではなく、それぞれの特性に応じてアレンジするものですが、少しでも参考になれば幸いです。

このようなお悩みや、学習に関するご相談も受け付けています。オンラインでの対応も可能ですので、気軽に「お問い合わせ」ページからご連絡ください。

なんとなく感じた雑感日記でした。